腰が痛い!関節が痛い!膝が痛い!

こんな悩みから解消されれば、毎日の生活がどれくらい楽しくなることか… とお考えの方も多いと思います。

打ち身やねんざなどの急性の痛みには「痛み止め」も有効ですが、慢性化するとこれだけでは不十分です。

身体が病気で弱ったり、年齢のため関節が弱くなったりすると体重を支えきれなくなり痛みが現れます。こんな時こそ漢方薬の出番です。

芍薬甘草湯だけではダメ。補腎薬を組み合わせて。

生薬二種類のシンプルな「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」は、痛みのファーストチョイス漢方として有名です。しかし、植物性の生薬二種類だけでは、メインディッシュの無いフランス料理と同じです。前菜だけで満足できますか?

慢性的な痛みを取り除くには、加齢で弱る「腎(じん)」をケアする補腎薬(ほじんやく)をベースとします。

漢方では「腎」は、腎臓を意味するだけでなく、代謝・生殖、ホルモン系、免疫のコントロールやカルシウムの代謝など幅広い機能をさします。

「腎」は生命エネルギーの源ともいわれる重要な部分。

「腎」を強化すると、骨や筋肉の老化も遅くなると言われています。

また、血行を良くすることで、「血」や「気(エネルギー)」の流れをよくして「痛いところ」への栄養も行き渡るようになります。

骨を丈夫にして、筋や筋肉に栄養を与えて、血行を良くすることで痛みを改善することができます。

女性に多い膝の痛み

膝が痛くなる病気には、いろいろありますが中高年の方の膝の痛みの原因として最も多いのが変形性膝関節症です。

変形性膝関節症は、年齢とともに増加して60歳以上の女性の約40%、男性の約20%がレントゲン上で変形性膝関節症と診断されています。

さらにこの割合は80歳代では女性の60%以上、男性でも50%近くに達します。そして、レントゲン上で変形性膝関節症と診断された人のうち約20%に膝の痛みや腫れなどの自覚症状があります。

またどの年代でも女性の割合が男性に比べて1.5~2倍多くなっています。

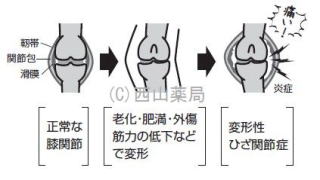

変形性膝関節症とは?

正常な膝関節では、関節の表面は軟骨で覆われています。弾力性に富んだ組織からなる軟骨は、衝撃を和らげたり関節の動きを滑らかにしたりしています。

しかし、老化や筋力の低下、肥満、外傷などのさまざまな原因から関節の軟骨がすり減り、骨が変形し痛みを生じる病気です。

最初のころは正座や椅子から立ち上がる時、歩き出す時などに痛みが出るのが特徴です。しだいに階段の上り下りや平地での歩行でも痛みが出てきます。

そのうち膝に水が溜まって腫れ、更にひどくなると膝の曲げ伸ばしのたびにギシギシと音がしたり、膝がまっすぐに伸ばせなくなったりします。

最終的には軟骨が無くなってしまうと骨同士がすれ合うようになります。そうなると骨には神経があるので激しい痛みが生じます。また歩行が困難になってしまうこともあります。

東洋医学では?

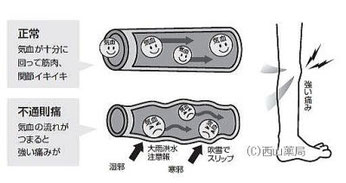

膝痛などの『関節や筋肉の痛み』を特徴とする症状を漢方では「痺証(ひしょう)」といいます。「痺」には「つまる・通じない」という意味があり、体内をめぐる「気」や「血」の流れが悪くなることで痛みが起こると考えます。

冷えや湿気などによって「気」と「血」のめぐりが悪くなると痛みやしびれなどの症状が現れ、それをそのまま放っておくと更にめぐりが悪くなりついには「水」の代謝まで悪くなり関節に水がたまるようになります。また、骨や筋(腱やじん帯)は加齢とともに衰えていくので、骨の成長や発育と関わりの深い「腎」と筋を健やかに保つ「肝」の機能を高めることも大切です。

膝・関節・筋肉の痛みに対応する漢方薬

漢方薬は「気」と「血」を補いながら「腎」を補う生薬も配合された「独歩顆粒」を中心に使います。

必要に応じて「血」のめぐりを良くする漢方薬や痛みを緩和する生薬などを併用すると効果が高まります。